Más allá de los aranceles de Trump: una arriesgada pulseada para corregir el déficit americano

Por Ing. Pedro A. Basara, MBA, Secretario de Extensión de ESEADE*

Lejos de ser una medida aislada, el incremento arancelario impulsado por el gobierno estadounidense representa una acción deliberada frente a un desequilibrio comercial histórico. En esta nota analizamos las razones de fondo, las posibles consecuencias macroeconómicas y las oportunidades que se abren para América Latina y, en particular, para la Argentina. Una coyuntura que, bien aprovechada, puede reordenar flujos productivos e impulsar una nueva estrategia de integración industrial desde el sur global.

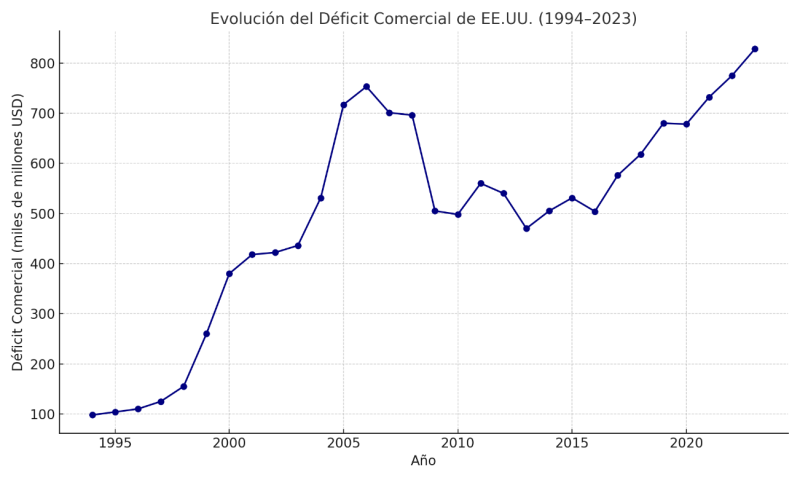

Durante décadas, Estados Unidos ha acumulado uno de los mayores déficits comerciales del planeta. La diferencia entre lo que exporta y lo que importa ha sido creciente, transformando a la economía más grande del mundo en una importadora estructural de bienes, mientras su peso en la producción industrial global disminuye.

Este fenómeno no es reciente ni accidental: responde a una lógica de globalización que favoreció el consumo interno financiado por deuda, en paralelo al desplazamiento de capacidades industriales, en una primera instancia hacia México y luego hacia Asia.

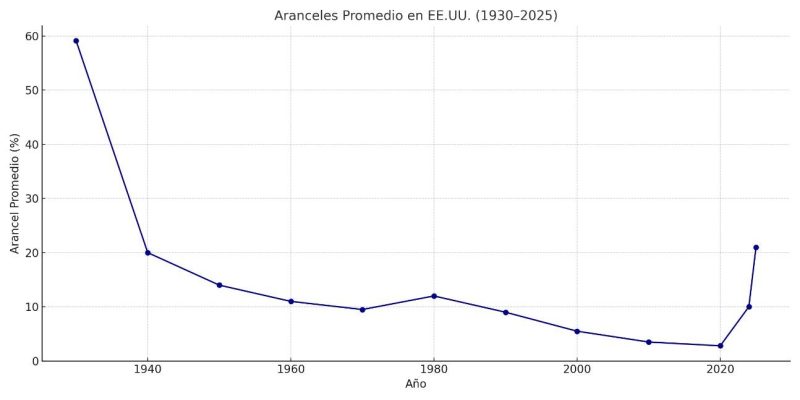

Como lo muestra el siguiente gráfico, el déficit comercial estadounidense se ha multiplicado más de ocho veces desde mediados de los ’90:

Gráfico: Déficit Comercial de EE.UU. 1994-2023 – Elaboración propia.

Esta situación no solo afecta al tejido productivo nacional sino también a la política monetaria, el empleo calificado, la autonomía estratégica y la sostenibilidad fiscal del país.

En este contexto, la nueva estrategia comercial encabezada por la Administración Trump, no busca tanto iniciar una guerra comercial como forzar una renegociación del orden global.

Se trata de una pulseada con un mensaje claro: los aranceles ya no serán una vía de represalia, sino una herramienta correctiva frente a intercambios estructuralmente desbalanceados.

La estrategia arancelaria de EE.UU. no busca cerrar su economía, sino reequilibrar un modelo que lo volvió excesivamente dependiente del consumo externo.

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre en la globalización comercial?

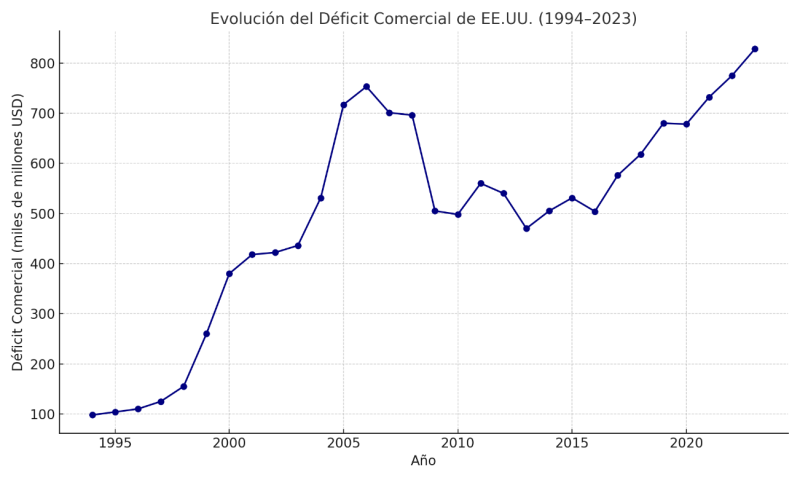

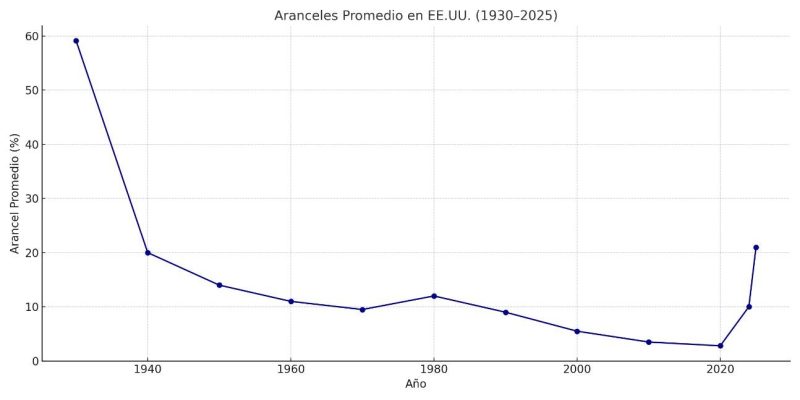

El impacto inmediato de estas medidas no será menor. Aunque inicialmente se anunció un arancel base del 10%, la actualización de abril de 2025 elevó ese promedio a un 21% para productos provenientes de países con superávit estructural frente a EE.UU., y aún más altos para países como China, Alemania y Corea del Sur.

Este nivel no se registraba desde mediados del siglo XX, cuando el sistema comercial multilateral aún no se había consolidado. El gráfico actualizado muestra con claridad esta ruptura con las últimas décadas de comercio liberalizado.

Gráfico 2: Evolución de Aranceles Promedio en EE.UU. 1930–2025. Elaboración propia.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que podría generarse un aumento de precios en la economía estadounidense, con efectos colaterales como desaceleración del consumo, presión inflacionaria y hasta riesgo de estanflación en algunos escenarios. Algunos sectores ya están adelantando importaciones para evitar los nuevos aranceles, lo que podría generar un efecto rebote en el corto plazo.

Desde el punto de vista de la política monetaria, la Reserva Federal quedará en una encrucijada: mantener tasas altas para controlar la inflación o flexibilizar para evitar una recesión prolongada. Ambas alternativas son riesgosas.

Una política contractiva podría profundizar el freno económico, mientras que una expansión monetaria bajo presión arancelaria podría recalentar la inflación. En este marco, el debate sobre el rol de la FED se torna aún más estratégico.

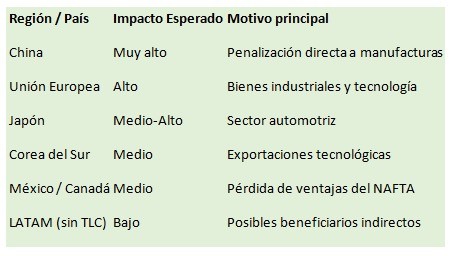

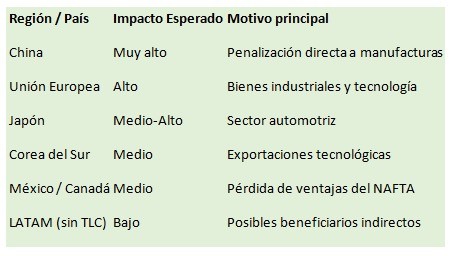

A nivel internacional, los principales perdedores de esta medida serán las economías que hoy se benefician del acceso irrestricto al mercado norteamericano: China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, y, de manera paradójica, también sus aliados del Tratado de Libre Comercio: Canadá y México.

Empresas de estos países podrían comenzar a rediseñar sus cadenas de suministro, evaluar relocalización parcial y hasta suspender inversiones previstas en suelo estadounidense.

Matriz de Impacto Esperado por Región

Sin embargo, donde algunos ven amenaza, otros pueden encontrar oportunidad.

Para países como Argentina, que parte de una posición arancelaria baja y con amplio margen de mejora institucional, este nuevo escenario puede abrir la puerta a una ola de inversión industrial si se hacen las cosas bien.

Oportunidades para la región, 5 países con potencial para captar Inversiones Extranjeras Directas de base industrial (IED Industrial) redirigida

Actualización de la lista de países con potencial para captar IED redirigida:

- México: A pesar del impacto inicial, sigue siendo clave por su cercanía, tratados bilaterales y capacidad instalada en sectores industriales estratégicos.

- Brasil: Si logra estabilizar su macroeconomía y reforzar sus acuerdos bilaterales, puede captar inversiones industriales regionales en manufacturas y bienes durables.

- Colombia: La mejora en estabilidad política, incentivos a la inversión extranjera y acuerdos preferenciales lo posicionan como un destino emergente.

- Argentina: Si mejora su clima de inversión y afianza su política industrial, puede consolidarse como socio productivo alternativo en bienes semiindustriales para cadenas de valor diversificadas.

- Perú: Con políticas económicas estables y tratados de libre comercio vigentes, ofrece un entorno favorable para nuevas inversiones industriales.

Con un arancel promedio del 21%, Argentina podría posicionarse como una plataforma productiva alternativa para empresas multinacionales de origen asiático o europeo que vean afectado su acceso al mercado norteamericano.

Esto exige, por supuesto, condiciones macroeconómicas estables, marcos regulatorios modernos y capacidad de integración regional efectiva. Pero también implica visión política de largo plazo, incentivos inteligentes y articulación público-privada sostenida.

América Latina, en su conjunto, podría beneficiarse si logra ofrecer previsibilidad, acuerdos bilaterales ágiles y una estrategia de diplomacia comercial que combine intereses productivos con nuevas cadenas de valor.

No se trata de reemplazar a China o Europa, pero sí de ocupar nichos que queden vacantes en rubros como autopartes, tecnología intermedia, agroindustria o bienes de consumo duradero. El desafío será anticiparse, identificar estos espacios y actuar rápido. En este juego, el que llega primero, gana.

Por otro lado, los grandes perdedores en 2025, son países como India, Vietnam, Camboya o Bangladesh enfrentan penalidades arancelarias de entre el 25% y el 46% por parte de EE.UU., debido al elevado superávit o a la sospecha de triangulación de exportaciones chinas. Esto limita gravemente su atractivo como destino de nuevas inversiones industriales.

Tres claves para que Argentina aproveche esta oportunidad:

- Diseñar una estrategia de atracción de IED basada en cadenas de valor regional y acuerdos bilaterales productivos.

- Estabilizar su entorno macroeconómico, consolidar reglas de juego claras y ofrecer seguridad jurídica para inversiones industriales.

- Posicionarse diplomáticamente como un socio confiable para proveer bienes industriales, generando acuerdos con países que hoy se ven afectados por las medidas de EE.UU.

En definitiva, la «guerra de aranceles» puede ser también una oportunidad para reinventar la posición de países emergentes en la economía global. Pero solo si están listos para jugar con inteligencia, rapidez y estrategia.

Las empresas que adopten este enfoque hoy no solo sobrevivirán, sino que se convertirán en líderes del mercado. Si querés conocer cómo aplicar estas estrategias en tu organización, contactanos en ESEADE – Secretaría de Extensión para recibir asesoramiento especializado.

Sobre el Autor:

- Pedro A. Basara es Consultor en Innovación Estratégica y Transformación Digital, Secretario de Extensión de ESEADE Universidad, Fundador de VirtualEd.

- Es Ingeniero Industrial, Especialista en Gestión de Nuevas Tecnologías por Ajou University (Corea del Sur) y MBA en Dirección de Empresas. Tiene más de 15 años de experiencia como docente, conferencista y asesor estratégico de negocios, experto en procesos de transformación digital.

- Pedro publica regularmente artículos de análisis estratégico sobre tecnología, desarrollo productivo, modelos de negocio y liderazgo digital. Su estilo combina visión global, conocimiento técnico y enfoque aplicado a la realidad argentina y latinoamericana.

- Ha asesorado a importantes empresas y corporaciones de Argentina y Latinoamérica, organizaciones gubernamentales y universidades. Participa en Congresos como Conferencista y debates públicos sobre los desafíos del desarrollo económico regional.

Contacto profesional:

[email protected]

+54 9 11 3120 4542

LinkedIn: linkedin.com/in/pedrobasara

8